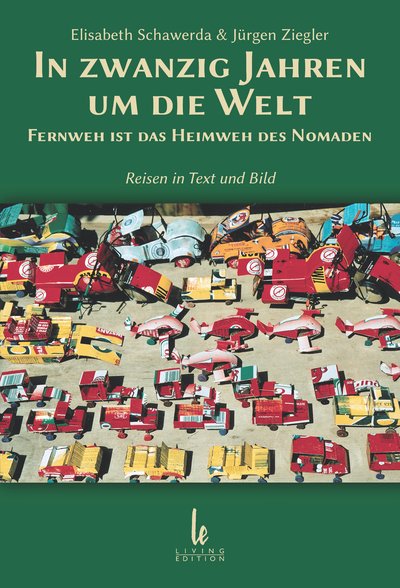

In zwanzig Jahren um die Welt

Fernweh ist das Heimweh des Nomaden – Reisen in Text und Bild

ISBN 978-3-901585-16-6 (Hardcover; Deutsch)

erste Auflage, 15. März 2012; 368 Seiten; 369 Abb. (334 Farbfotos, 35 schwarz-weiß Illustrationen); 245×168 mm (H×B); 1300 g;

€ 29,70 (gebundener Buchpreis, Österreich, inkl. 10% USt.)

In jedem Jahr ihres gemeinsamen Lebens machten sie eine große Reise. Er, der „Nomade“, als rasch absorbierender Augenmensch, sie im Bewusstsein, dass alles Erlebte nur eine Momentaufnahme sein kann. Was ihr aus Zeitmangel entging, fand sie zu Hause in seinen Fotos.

Sie suchten Orte auf, die schon in der Kindheit ihre Fantasie beschäftigt hatten, wie Samarkand, Timbuktu, Äthiopien, die Oasen der Taklamakan. Manchmal verschwand dann der mythische Glanz, manchmal lebte er neu auf. Ein Anliegen des Reisens war das Bedürfnis, die Welt nicht nur in ihren historischen Aspekten, sondern in ihrer Gegenwart zu begreifen.

Wer viel reist, sieht zwar viel Leid, aber er kann auch beobachten, mit welcher Energie das Leid bekämpft und oft auch besiegt wird. Kriege verkleinern die Welt der Reisenden. Nicht jedes Land, das sie besuchen wollten, ließ dies zu. Aber die Summe aller beglückenden und bedrückenden Erlebnisse gab in der Fremdheit und Vielfalt das Gemeinsame des menschlichen Schicksals zu erkennen.

Elisabeth Schawerda, Wien 2012

Annemarie E. Moser:

Elisabeth Schawerdas Reisen-Buch … ist nicht nur reich an prächtigen und oft berührenden Fotos von den Reisen, die sie mit ihrem 2011 verstorbenen Mann Jürgen Ziegler unternommen hat, es ist auch ein sprachlich gediegener Reisebericht, der weder die Landschaften schönt, wie es die Tourismus-Werbung macht, noch die Menschen des jeweiligen Landes nur mitleiderregend darstellt, wie es Organisationen tun, die Spenden sammeln.

„Reisen ist kein fröhlicher Zeitvertreib“, sagt die Autorin (S. 52), „es ist Konfrontation mit der gesamten Bandbreite menschlicher Möglichkeiten, in der Vergangenheit und in der Gegenwart.“

Der Bericht aus Kambodscha (1995 bereist) ist eine Darstellung dieser „Bandbreite“ mit sensiblen sprachlichen Mitteln. Das Elend der Bevölkerung, die die Schreckensherrschaft der Roten Khmer überlebt hat, die Scharen der bettelnden Kriegsinvaliden schildert die Autorin genau und detailreich wie die vom Urwald umwucherten großartigen Tempelruinen von Angkor Wat, die Schönheit der Kinder, denen man die Tuberkulose (noch) nicht ansieht, und ihren Konkurrenzkampf um die Touristen, die ihnen etwas abkaufen sollen. Die Fotos Jürgen Zieglers zeigen schwimmende Gemüsebeete der Armen genauso wie die gravitätische Formensprache der antiken Reliefs.

Ob abenteuerliche Reisen durch Tansania, die Serengeti, zur Osterinsel, nach Samarkand, Usbekistan, Schawerda nähert sich dem Angeschauten, Erlebten behutsam, ohne ihre Distanz aufzugeben. (s. 20): „Wir gehen umher und finden vieles vom ,es war einmal‘, bloß die Menschen von damals gibt es schon lang nicht mehr. So begegnen wir auch ihrem Leid nicht und können eine märchenhaft erregende Friedlichkeit genießen.“

Den subjektiv stärksten Eindruck habe ich beim Lesen der Abschnitte über die Antarktis und eine Reise durch die Nordwestpassage empfangen. Die Autorin fragt nach einer Sprache für die Schönheit der Eisberge (S. 75), „man würde neue Worte brauchen. Eines für die Farbe ‚Blau‘. Seine Vokale müssten sich von der Meerestiefe bis zur Himmelsferne dehnen, sie müssten den silbrigen Klang haben, den die reine, kalte Luft erzeugt, weiter schwingend. Und zarte Konsonanten, die den Reichtum der Schatten enthalten, sollten sich darin wie in Nebel verlieren – Ein Wort für ‚Leuchten‘. Denn es genügt nicht, Licht zu sagen, für die frühen oder späten Stunden. In den Sommernächten kommt es aus solchen Tiefen, dass seine Strahlen wie Tangenten die Krümmung des Planeten berühren … Ein Wort für ‚Leuchten‘ auch für jenes licht, das ins Herz der Eisberge dringt und wie eine Klinge ins Meer stürzt …“

Vergleichbar ihr Bemühen, die Geräusche des Eisbrechers sprachlich zu vermitteln (S. 229): „das gewaltsame, dumpfe Zermalmen, das Bersten der Eisdecke mit einem Knall, gedämpft durch die echolose Grenzenlosigkeit des Raumes; der Donner sich aufbäumender Schollen; ihre Gegeneinanderschlagen; … und dann das silbrige, saitenspielhafte Geriesel des befreiten und nun über die Schollen sich ergießenden Wassers; und schließlich das hörbare Geflimmer der Eiskristalle.“

„Eine Grenze“, sagt die Autorin (S. 15), „ist die gemeinsame Linie mit dem anderen, eine Berührung.“ Die beeindruckenden Fotos ihres Mannes mit ihrem Text begleitend, öffnet sie dem Leser die sprachlosen Räume, die der Augensinn, so vergesslich wie unersättlich, mit seinem raschen Anschauen übersieht.

Die fototechnisch exzellenten Bilder scheinen uns Medienverwöhnten das Unbekannte in täuschender Einfachheit direkt zu vermitteln, erst im Bemühen der Autorin um eine geeignete Sprache wird das Fremde, das Unaussprechliche als solches spürbar.

(Buchbesprechung in: Literarisches Österreich 2012/2, S. 44–45)